中学1年生だからこそ、早めに英語勉強法のコツを掴んで実力を伸ばしていきたいですよね。

ただ、驚かすようで申し訳ありませんが、2021年度から学習指導要領が変わったことで…明らかに中1英語の内容が難しくなっています。「中1英語のテストは簡単」という常識は捨てなければなりません。

今ここで知っておいてほしいのは、中学1年生の定期テストが、

英語学習人生のターニングポイントになる

ということです。

何事も最初が肝心。中1で英語に苦手意識を持ってしまったり、ついていけなくなってしまったりすると、その後はどんどん学習に遅れが出てしまいます。

というわけで、この記事では、中1のための英語勉強法の基本&テスト対策のコツについて解説します。早いうちに英語の勉強の仕方を身につけて、頑張った分だけ点数を伸ばしてください。

中1が英語でつまずきやすいのはいつ?

中1が英語でつまずきやすいのは、2020年度までは1学期期末、2学期期末でした。でも、2021年度からは違います。1学期中間テスト、つまり中1の最初のテストからつまずく人が激増するはず。

なぜ最初のテストから英語につまずく人が増えるのか?というと、2021年度から新学習指導要領が実施されて、カリキュラムが大幅に変わったためです。

例えば、

- 小学校で習った単語(約600語)を覚えている前提でスタートする

- 中学校で覚える単語が約1.5倍になった(小学校を含めると約2倍)

- 文法の学習内容が前倒し!Unit1で「be動詞・一般動詞」の「肯定文・疑問文・否定文」すべて習う

などなど。

個人的には、変更は現代のニーズに合っていて素晴らしいと思うのですが、量は増えて、内容も難しくなって、しばらく現場が大混乱することは間違いありません…。

こうした背景から、中1の最初のテストから苦戦する人が激増する見込みが立ちます。最初でつまずけば、もう後は遅れていく一方。できるだけ早めに英語に本腰を入れるようにしましょう。

英語勉強法の基本!はじめにこの4つをマスターしよう!

中1ではまず次の4つの勉強法をマスターしましょう。これが英語の勉強法の基本となります。

- 英単語の覚え方

- 英文法を理解するためのコツ

- 基本例文を暗記するコツ

- 教科書本文の覚え方

ひとつずつ見ていきましょう。

英単語の覚え方

英単語を覚える際のポイントは3つ。

- 読み方、意味、書きの順に覚える

- 「テスト形式」で覚える

- 繰り返し復習する

英単語は「読み→意味→書き」の順に覚える

最初に読み方を覚えましょう。読めないものは覚えられません。日本語でも読めない漢字の言葉は覚えにくいですよね?まずは読めるようにしてください。

読めるようになったら、日本語の意味を覚えます。最後に、日本語の意味を見て、英単語を書けるように練習しましょう。

英単語は「テスト形式」で覚える

何かを暗記するときはいつも「テスト形式」で覚えるのがコツです。見て覚えようとするのはNGです。

人間の脳は「思い出す」ことで、より記憶が強くなるようにできています。暗記したければ、見るのではなく「思い出す練習」をしてください。

「テスト形式」で勉強すれば、自然に思い出す練習ができます。読み、意味、書きのいずれの場合も、テスト形式で暗記しましょう。

ただ、まったく分からない場合は、答えをすぐに見ても構いません。できるだけ見て覚える時間は最小限にして、「思い出す練習」に時間を使ってください。

繰り返し復習する

これも暗記の基本テクニックですが、何度も繰り返しましょう。繰り返し目にする情報を、脳は記憶しようとしてくれます。つまり、繰り返すことで記憶が強くなります。

人は一度覚えたと思っても、すぐに忘れていくもの。テスト本番までに何度も繰り返して、強い記憶をつくりましょう。

暗記のコツをまとめておくと「テスト形式で、何度も繰り返す」ことです。

繰り返し練習して、スムーズに思い出せるようになったら、もう覚えたと判断してOK。スムーズに思い出せないうちは、まだNGです。ひきつづき繰り返しテスト形式で練習しましょう。

英文法を理解するためのコツ

英文法とは、英語の文をつくるルールのことです。

野球でもサッカーでも、ルールが分かっていないとまともにプレーできませんよね?英語も同じです。英文法を理解していないと、英文をまともに作れません。

といっても、英文法のルールはたくさんあります。新しく習うたびに、ひとつずつ整理していかないと、すぐに頭が混乱してしまいます。

習ったことは習ったときにしっかりと理解するように心がけてください。後からはNGです、かじりついてでもその時に理解しようとする意識を強く持ちましょう。

意識面についてはこれぐらいにしておいて、英文法を理解するためのコツを3つ紹介します。

- まずは英文法の基本パターン(2×3パターン)をマスターする

- 文法は「カタチ」と「意味」をセットで覚える

- 文法ごとの違いを言葉で説明できるようにする

- まずは英文法の基本パターン(2×3パターン)をマスターする

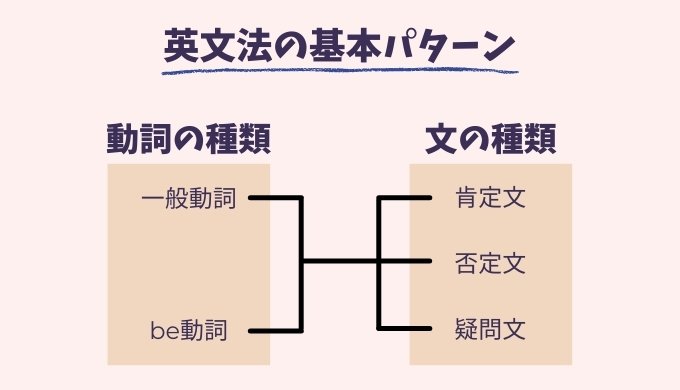

英文法には基本パターンがあります。それは「動詞の種類」と「文の種類」によって決まります。

具体的には、

動詞の種類

一般動詞・be動詞

文の種類

肯定文・否定文・疑問文

のように、2×3パターンで決まります。

つまり合計6パターン、これが英文法のすべての土台になります。中1英語の教科書でも、一番最初にこの6パターンを習っていると思います。まずはこれをしっかりと理解しましょう。じゃないと、何も始められません。

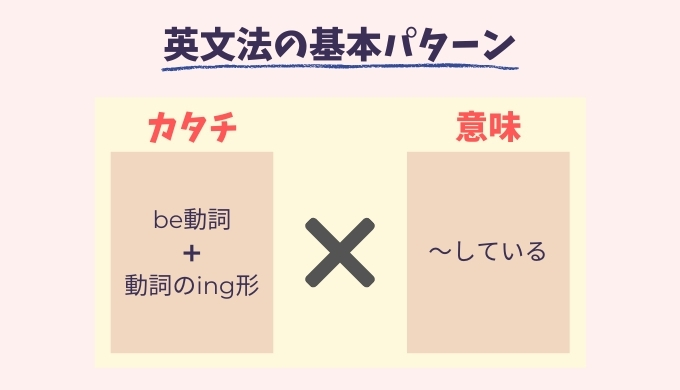

文法は「カタチ」と「意味」をセットで覚える

新しく文法を習ったときは、いつも「カタチ」と「意味」をセットで覚えるようにしてください。

例えば「現在進行形」を習ったとします。この場合、

カタチ

be動詞 + 動詞のing形

意味

〜している

のように、まずは頭を整理しましょう。さらに、

「このカタチになったら、こんな意味になる」

この図のように、「カタチ」と「意味」をセットで覚えておけば、英文を見てスムーズに日本語に訳せるようになります。

しつこいですが、セットで覚えるのがポイント。「このカタチになったとき、どんな意味になるか?」とすぐに出てこない人はまだセットで覚えられていません。スムーズに出てくるまで繰り返し復習しましょう。

文法ごとの違いを言葉で説明できるようにする

理解するとは、どういうことか分かりますか?それは「自分の言葉で説明できること」です。自分の言葉で説明できれば、分かっているということ。特に大事なのは「違い」について、説明できるようにすることです。

など、違いを自分の言葉で説明できるように練習しましょう。うまく説明できないところは理解していないということです。調べたり、人に聞いたりして、違いを説明できるようにしてください。

基本パターン(2×3パターン)を習い終わると、どんどん色んな文法ルールを習うようになります。新しく文法を習ったときは、いつも「違い」を意識して、自分の言葉で説明できるようにしましょう。

基本例文を暗記するコツ

教科書の各パートには、基本例文が載っています。基本例文を暗記するコツは次の2つです。

- 基本例文は文法と一緒に覚える

- 「場面」と「表現」をセットで覚える

それぞれ見ていきましょう。

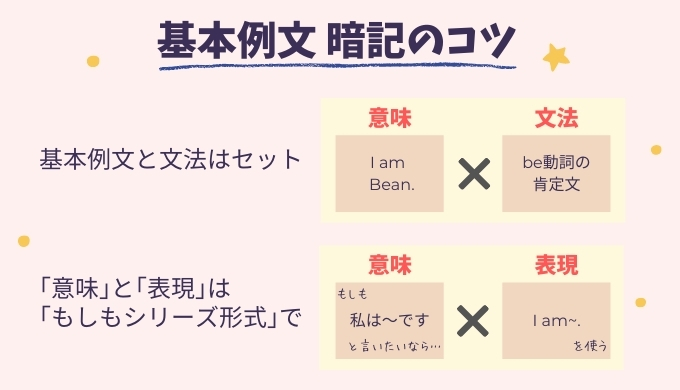

基本例文は文法と一緒に覚える

基本例文は、新しく習う文法を使った例文になっています。ですので、基本例文だけでなく、文法と一緒に覚えるようにしましょう。ただの丸暗記ではいけません。文法と一緒に覚えるのがポイントです。少し分かりにくいと思うので、例を挙げます。

例えば、

- I am Meg Brown.(私はメグ・ブラウンです。)

- I like Japanese food.(私は日本食が好きです。)

という例文があります。(※ニューホライズン1年Unit1 part1)

ここでは「be動詞の肯定文」「一般動詞の肯定文」といった文法を新しく学んでいますよね?このとき、単に基本例文を丸暗記するのではなく、

のように、基本例文と文法はセットで覚えるようにしましょう。

「意味」と「表現」は「もしもシリーズ形式」で覚える

もうひとつ、別の角度から基本例文を暗記する際のコツを紹介します。「意味」と「表現」を「もしもシリーズ形式」で覚えましょう。

もう一度、

- I am Meg Brown.(私はメグ・ブラウンです。)

- I like Japanese food.(私は日本食が好きです。)

という基本例文を題材にして解説します。(※ニューホライズン1年Unit1 part1)

ここでの「意味」と「表現」とは、

意味

「私は〜です」

「私は〜が好きです」

表現

「I am~.」を使う

「I like~.」を使う

ということです。これをもしもシリーズ形式で覚えるようにしてください。もしもシリーズ形式とは、

のような形式です。

なぜもしもシリーズ形式で覚えるのが大事なのか?というと、2021年度からの新カリキュラムでは「実際に使える英語を学べるようにする」というテーマがあるから。(※大雑把に言えば)

もしもシリーズ形式で覚えれば、自然に使える英語として覚えられます。カリキュラム自体が変われば、テスト傾向はもちろん、入試の出題傾向もそのカリキュラムに沿ったものに変わります。中1のうちから新カリキュラムに沿った覚え方で、知識を仕入れていきましょう。

テスト形式で繰り返す

英単語のところでも紹介しましたが、何かを暗記したいときはテスト形式で繰り返すことが大切です。基本例文を暗記するときもテスト形式で覚えるようにしましょう。

一例を挙げると、

問題

意味で「こちらは〜です」と言いたいとき、どんな表現を使う?

答え

This is ~.

といった具合です。もしもシリーズ形式を、そのまま問題にすればOKです。すぐにできるはずなので、自分で問題を作ってテスト形式で勉強しましょう。

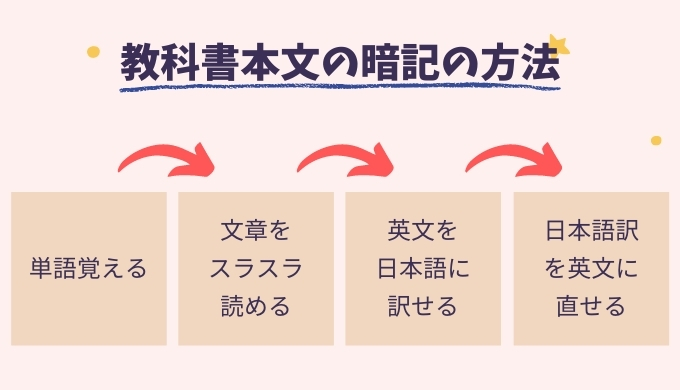

教科書本文を暗記する方法

定期テストは、基本的に教科書本文の内容が出題されるので、本文を暗記しましょう。

次の手順で進めてみてください。

- ステップ1:教科書本文に出てくる単語を覚える

- ステップ2:教科書本文の文章をスラスラ読めるようにする

- ステップ3:英文を見て日本語に訳せるようにする

- ステップ4:日本語訳を見て英文に直せるようにする

ただ、ここで注意しておきたいのは、教科書本文の暗記は時間がかかるということ。特にステップ4は時間がかかります。他にもテスト勉強ではやることがたくさんあるはず。

というわけで、ひとまずステップ3までを目標に進めましょう。時間に余裕があれば、ステップ4まで仕上げることをオススメします。

ステップ1:教科書本文に出てくる単語を覚える

まずは教科書本文に出てくる新出単語をすべて覚えてしまいましょう。これまでに習った単語についても、分からない単語があれば暗記します。

単語の覚え方については、この記事の上で解説しているので、参考にしてみてください。まずは単語の「読み」と「意味」を覚えたらOKとして、次のステップに進みましょう。

ステップ2:教科書本文の文章をスラスラ読めるようにする

単語を覚えたら、次は英文を読めるようにします。ステップ1で単語の「読み」「意味」を覚えていたら、それほど苦労することはないと思います。

ただ、英文になると、流れの中で単語の発音が変わることがあります。

例えば、「Thank you.」という文は、「thank(サンク)you(ユー)」とは聞こえないですよね。「サンキュー」と聞こえます。このように、文になると流れの中で発音が変わるところが出てきます。ですので、英文として発音を覚えておきましょう。

では、英文として発音を覚えるにはどうすればいいでしょうか?音読がベストです。音読の練習をしましょう。スラスラ読めるようになったら、自分にOKを出してください。

といっても、最初は正しい読み方が分からないと思うので、教科書のQRコードを活用しましょう。

2021年度の新教科書からは、教科書にQRコードがついていて、英文の発音が聞けるようになっています。まずはQRコードで正しい読み方を覚えて、それから音読を練習しましょう。スラスラ音読できるようになればOKです。次のステップに進んでください。

ステップ3:英文を見て日本語に訳せるようにする

教科書本文がスラスラ読めるようになったら、次は日本語に訳せるように練習しましょう。教科書を一文ずつ訳していきます。これもテスト形式で進めていきましょう。

しつこいですが、とにかく暗記をしたいなら、テスト形式で進めましょう。すべての英文が日本語に訳せるようになれば、一旦ここまででOKとしましょう。時間に余裕がある人は、次のステップ4に進んでください。

ステップ4:日本語訳を見て、英文に直せるようにする

ここまでできるようになれば万全です。

ただ、ここまでたどり着ける人はなかなかいません。100人いたら10人いるかいないかでしょう。やり方自体は特に難しくありません。

日本語を見て、一文ずつ英語に直していきましょう。このとき、書けない単語があれば、一旦カタカナで書いておいてかまいません。まずは「英語を正しく並べられるようになる」状態を目指しましょう。

ステップ4もやはり暗記ですので、テスト形式を繰り返して覚えるようにしてください。

中1が英語で80点を超えるテスト勉強スケジュール

正しい勉強の仕方を知っていても、実行できなければ意味がありませんよね?テスト勉強は時間との勝負。80点以上を取るためには正しいスケジュールでテスト勉強を実行しなければなりません。

ここでは、

- テスト3週間前まで

- テスト3週間前〜2週間前

- テスト2週間前〜1週間前

- テスト1週間前〜当日

の4つに分けて解説します。

テスト3週間前までの英語勉強法

テスト3週間前までは、日々学校で習った範囲の復習を中心に進めてみてください。日々の復習ほど実力を伸ばしてくれるものはありません。

具体的には、

- 英単語を覚える

- 教科書本文の音読をしてスラスラ読めるようになる

- 習ったところまで学校のワークを進める

の3つを中心に進めてみてください。毎日の勉強法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

テスト3週間前〜2週間前の英語勉強法

この時期は、これまでに習った範囲で「まだ復習できていないところ」を取り返していきましょう。

- まだ覚えていない英単語

- まだ読めない教科書本文

- まだ終わっていないワーク

など、習っているのに復習できていない範囲を進めます。テスト2週間前の時点で、「もうこれまで学校で習った範囲は、すべて1周目は復習できている」という状態を目指してください。

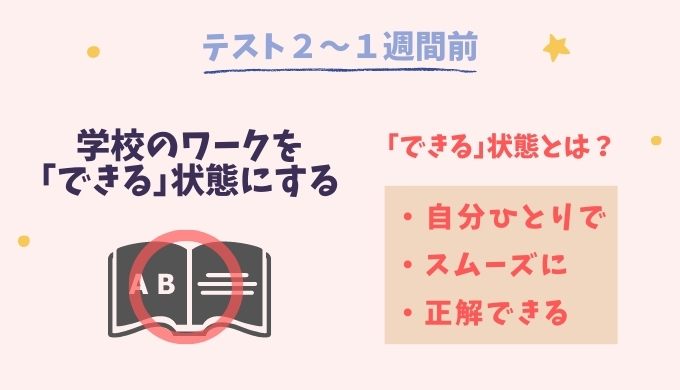

テスト2週間前〜1週間前の英語勉強法

いよいよ本格的にテスト勉強をスタートする時期です。この期間がテスト結果を決めるといっても過言ではありません。

英語のテストで80点以上取りたいなら、テスト1週間前までに「学校のワーク」を仕上げてください。仕上げるとは、これまでに習った範囲をすべて「自分ひとりでスムーズに正解できる」状態にするということです。何回解いたかなどはどうでもよくて、×がなくなる状態になるまで繰り返しましょう。

学校のワークには英単語の問題もあったり、教科書本文の問題もあったり、英文法の問題もあったり、すべて詰まっています。つまり、ワークを仕上げれば、英単語も文法も教科書本文も全部仕上がるということです。

ワークを仕上げることが、80点を取るための一番の近道。何度も繰り返して、自分ひとりでスムーズに解ける状態に仕上げましょう。

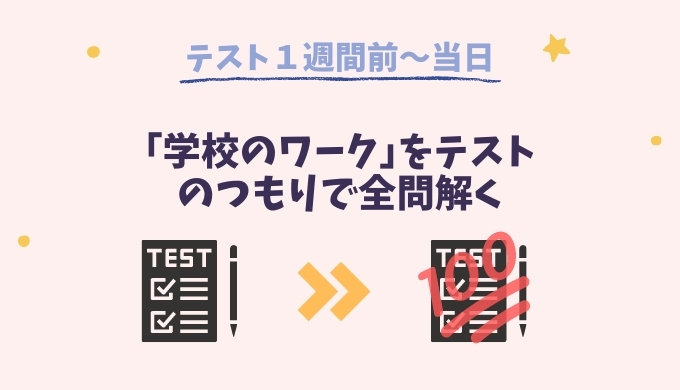

テスト1週間前〜当日の英語勉強法

ワークをテスト1週間前までに仕上げたら、もうあとは最終チェックを残すのみ。

最終チェックではもう一度、ワークを全問解き直しましょう。テストのつもりで解いてください。途中で答えや解説を見てはいけません。本当に自分ひとりで解けるのかどうかをチェックしましょう。

たいていの場合、いくつかミスが出てくるはずです。ミスした問題を本番までに解けるようにしましょう。あとは本番で実力を発揮して、80点以上をバッチリ取ってきてください。

1週間前までに学校のワークを仕上げられなかった人は、テスト当日までにできるだけ早く仕上げることを目指してください。仕上げることができたら、最終チェックに入りましょう。

なお5科目400点を超えるためのテスト勉強法については、こちらの記事に詳しく解説しています。ぜひ併せてお読みください。